個展ギャラリー 井村 稔

■ 向田の火祭り 伊夜比め神社

■ 酒樽返し祭り 能都町藤波

豊作豊漁を願い酒樽を取り合う春の祭

祭りが多い能登半島の中でも一風変わった祭りが、能登町藤波地域で行われる「酒樽がえし」だ。豊作豊漁を願うこの春祭りは、毎年4月2日とまだ寒い空の下、能登町藤波地区の『神目(かんのめ)神社』で行われる。

最初に一斗(18リットル)の酒樽に酒を入れて神社に備え、島崎の網(間島)・赤倉の網(辺田ノ浜)の両網元の地から選ばれた10名ほどの若者達が、「ワッショイワッショイ」と威勢良い掛け声と共に酒樽を神社からかつぎ出す。男達はふんどし1つの姿で田んぼや海に入ってこの酒樽を奪い合うのだ。樽の中で揺さぶられた酒の味は格別に美味しいと言われているそう。

この祭り、もとは別の神社の神事だったが、明治時代に神目神社に合祀されたのをきっかけにこちらの神社の神事となり、昭和20年代に途絶えていたが、昭和50年に復活。現在ではこの地域に春を告げる祭りとして親しまれている。

■開催期間 [開催終了]2023年4月2日(日)開催時間14:00頃~15:30頃

■開催場所 能登町藤波(神目神社)(石川県鳳珠郡能登町藤波16-150-1)

■ 伴旗祭り

■北陸平定に向かう大国主命(おおくにぬしのみこと)が能登半島突端の禄剛崎(ろっこうざき)で大風に襲われた時、水先案内を務めた御舟神社の祭神でもある猿田比古命(さるたひこのみこと)らが神旗をたてて祈り、海を鎮めた故事に因むと言われ、海上の安全と豊漁を祈る祭りです。祭りの主役である伴旗は、高さ20メートル前後、幅3メートル程で、小木町内の子供達が中心となり、丈夫な美濃和紙を張り合わせて作ります。

その旗を立てた伴旗船が、みこしを乗せた御座船を先頭に小木港湾内を巡ります。

■開催日時・場所:毎年4月28~29日・小木港

■交通アクセス:のと鉄道七尾駅より九十九湾小木駅下車徒歩20分。

■ 棚田にひな人形

羽咋市菅池街の棚田に、巨大なうさぎの顔のおひな様が現れました。

法政大学の学生さんに明治大学、地元羽咋工業高校の生徒さんが参加し、高さ8メートルの巨大びなを作りました。2007年から菅池の棚田をひな壇にしたひな人形が法政大学の堀上ゼミの学生が作っているもの。

能登路に春を告げる風物詩「おいで祭り」の日程決まる

おいで祭りは、羽咋市・気多大社で行われるお祭りでです。「平国祭」とも言い、大国主大が能登の国を大変苦労して開拓された御蹟を偲び、その恩を感謝し広大無辺なるご徳を仰ぎまつる古式豊かな祭りです。

■ 長田萬燈祭(ながたまんとうさい)

小さな集落をやさしい灯りが包みます

一万燈の灯りが秋の田園風景に広がる長田萬燈祭。 10数世帯の小さな集落で、神輿の担ぎ手が足りなくなったが、少しでも賑やかにしたいとの地元の思いから始まった祭りです。

見竹神社を囲むように揺れる竹燈籠や飾り燈籠の灯りは、幻想的な空間へとお誘いします。

個展ギャラリー 北本 修

■ 秋味2020「もっと一杯、五箇山」

■天高く馬肥ゆる秋に五箇山の紅葉をめぐる

上旬:集落(標高400~200ⅿ)で紅葉が見られる。五箇山の世界遺産集落の紅葉はモミジやカエデが少なく、ブナやトチ、ナラといった黄色~橙色が多く見られる。

中旬:相倉合掌造り集落で「冬支度ライトアップ」が開催される。 下旬:紅葉も終わりかけ、山頂付近で初冠雪が見られることもある。写真は青空・積雪・紅葉の「三段染め」の様子。

天気のことなので運が良ければ見られる景色です。そろそろ車のタイヤをスタッドレスタイヤに変える時期

■ 観るなら京都の紅葉「東福寺」

金沢から東福寺まで2時間半余りで到着します。秋の京都の大人気のスポットだけあって、東福寺の紅葉が見頃の時期には、多くの人が幻想的な光景を堪能しようと参拝に訪れて、境内は大変賑わいます。境内の混雑ぶりは、人を見に来たのか、あるいは東福寺の紅葉を観賞しに来たのか、分からない程です。

■ 建国の聖地・橿原へ

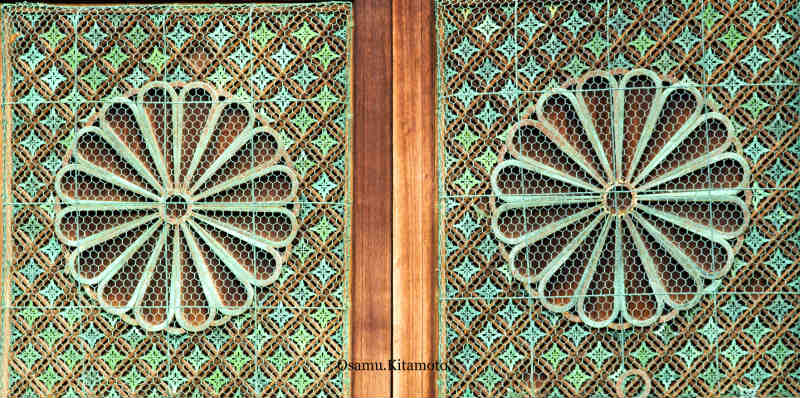

神武天皇が即位建国した宮趾に、明治23年(1890年)創建された神社。

第一代神武天皇とその皇后を祭神とする。本殿は、安政2年に建造された元京都御所の内侍所(賢所)で、文華殿は、昭和42年(1967年)に、織田家旧柳本藩邸の表向御殿を移築、復元したものであり、ともに重要文化財に指定されている。広さを誇る神域は、約53万平方mにおよび、敷地内には森林遊苑や深田池などもある。

作品へのご感想をお寄せいただけると嬉しいです♪ こちらへよろしくお願いします ➡︎